南开大学722新闻传播学基础2009年硕士研究生入学考试试题

- 格式:docx

- 大小:31.42 KB

- 文档页数:6

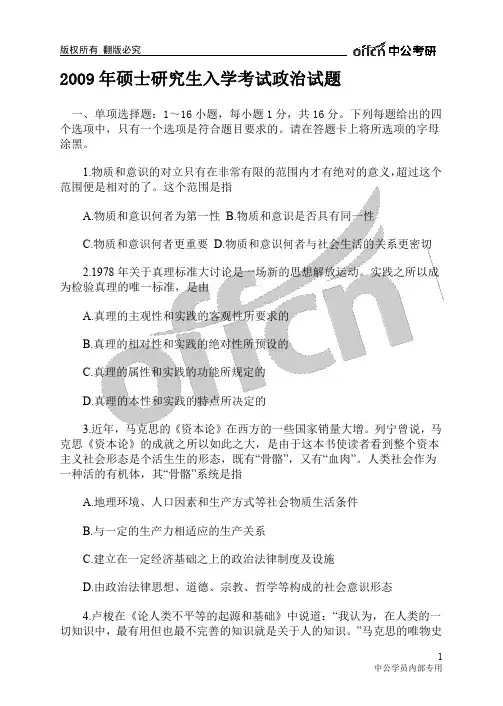

2009年硕士研究生入学考试政治试题一、单项选择题:1~16小题,每小题1分,共16分。

下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。

请在答题卡上将所选项的字母涂黑。

1.物质和意识的对立只有在非常有限的范围内才有绝对的意义,超过这个范围便是相对的了。

这个范围是指A.物质和意识何者为第一性B.物质和意识是否具有同一性C.物质和意识何者更重要D.物质和意识何者与社会生活的关系更密切2.1978年关于真理标准大讨论是一场新的思想解放运动。

实践之所以成为检验真理的唯一标准,是由A.真理的主观性和实践的客观性所要求的B.真理的相对性和实践的绝对性所预设的C.真理的属性和实践的功能所规定的D.真理的本性和实践的特点所决定的3.近年,马克思的《资本论》在西方的一些国家销量大增。

列宁曾说,马克思《资本论》的成就之所以如此之大,是由于这本书使读者看到整个资本主义社会形态是个活生生的形态,既有“骨骼”,又有“血肉”。

人类社会作为一种活的有机体,其“骨骼”系统是指A.地理环境、人口因素和生产方式等社会物质生活条件B.与一定的生产力相适应的生产关系C.建立在一定经济基础之上的政治法律制度及设施D.由政治法律思想、道德、宗教、哲学等构成的社会意识形态4.卢梭在《论人类不平等的起源和基础》中说道:“我认为,在人类的一切知识中,最有用但也最不完善的知识就是关于人的知识。

”马克思的唯物史观破解了人是什么这一“斯芬克斯之谜”。

马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中指出,人的本质在其现实性上是A.自然属性和社会属性的内在统一B.所有人共同属性的概括C.一切社会关系的总和D.自由理性的外化5.流通中的货币需要量是考察经济生活运行的一项重要指标。

假设某国去年的商品价格总额为24万亿元,流通中需要的货币量为3万亿元。

若今年该国商品价格总额增长10%,其他条件不变,今年流通中需要的货币量为A.4.2万亿元B.3.5万亿元C.3.3万亿元D.2.4万亿元6.国家垄断资本主义条件下,政府对经济生活进行干预和调节的实质是A.维护垄断资产阶级的整体利益和长远利益B.维持资本主义经济稳定增长C.消除或防止经济危机的爆发D.提高资本主义社会的整体福利水平7.某钢铁厂因铁矿石价格上涨,增加了该厂的预付资本数量,这使得该厂的资本构成发生了变化,所变化的资本构成是A.资本技术构成B.资本价值构成C.资本物质构成D.资本有机构成8.1925年毛泽东在《中国社会各阶级的分析》中指出,中国过去一切革命斗争成效甚少,其基本原因就是A.没有找到革命的新道路B.没有扩大民主主义的宣传C.没有到群众中做实际的调查D.没有团结真正的朋友以攻击真正的敌人9.延安时期,毛泽东写下了著名的《实践论》、《矛盾论》,主要是为了克服党内严重的A.经验主义B.冒险主义C.机会主义D.教条主义10.中共七届二中全会后,党制定和实行的新民主主义经济建设的方针政策是A.既反保守又反冒进,在综合平衡中稳步前进B.公私兼顾、劳资双利、城乡互助、内外交流C.调整、巩固、充实、提高D.实现速度、结构、效益、质量的统一11.科学发展观的根本方法是A.把发展作为第一要义B.以人为本C.统筹兼顾D.协调可持续12.社会主义新农村建设的中心环节是A.生产发展B.生活宽裕C.乡风文明D.管理民主13.马克思主义中国化理论成果的精髓是A.理论联系实际B.解放思想C.实事求是D.与时俱进14.2008年5月28日,中共中央总书记胡锦涛和中国国民党主席吴伯雄在北京人民大会堂举行了两党在新形势下的首次会谈。

新闻与传播硕士(新闻与传播专业基础)历年真题试卷汇编11(题后含答案及解析)题型有:1. 论述题 2. 简答题 3. 名词解释题1.1942年整风运动后,延安《解放日报》的重大改革。

(复旦大学,2011年MJC真题;中国传媒大学,2011年MJC真题)正确答案:1942年春开始,中国共产党在全党范围内进行了一次整风运动。

这次整风运动主要是从思想上清算党内历次“左”“右”倾错误,抗日民主根据地党的新闻事业的整风改革是全党整风改革的一个组成部分。

根据整风精神,1942年3月16日中共中央宣传部发出《为改造党报的通知》,提出了党报改革的基本要求:(1)加强党对报纸的领导;(2)增强报纸的党性和群众性;(3)加强报纸的战斗性。

通知发出后,从延安到各抗日根据地,新闻界掀起了整风改革的热潮。

《解放日报》走在新闻界整风改革的最前面,实行改版,树立了典范。

改版前夕,毛泽东和博古在中共中央办公厅召开了有七十多人参加的《解放日报》改版座谈会,听取大家提出的许多中肯意见。

毛泽东最后作了重要讲话。

1942年4月1日,《解放日报》改版。

这一一天它在登载中共中央宣传部《为改造党报的通知》的同时,发表了改版社论《致读者》。

改版后,第一版主要是反映各抗日民主根据地的要闻版,第二版是陕甘宁边区版,第三版是国际版,第四版是副刊和各种专论。

改革后的版面,把抗日民主根据地新闻报道提到了首位,整风运动的宣传成了当时的宣传中心,像农民创造变工队的事迹也上了头版头条。

《解放日报》在宣传党的中心工作,联系群众、联系实际方面向前迈进了一步,从而大大克服了主观主义和党八股,加强了报纸的党性和群众性。

《解放日报》改版后,根据地的其他各报也先后行动起来。

《新华日报》(华北版)《抗战日报》,甚至新华社和重庆的《新华日报》也都以《解放日报》为榜样,进行整风和新闻改革,使得党和人民的新闻事业呈现一派欣欣向荣的景象。

《解放日报》在整风改革中,发表了一系列关于新闻工作的文件、社论和署名文章,如中共中央宣传部《为改造党报的通知》《致读者》《新闻必须完全真实》《党与党报》《政治与技术》《本报创刊一千期》《提高一步》《我们对于新闻学的基本观点》(陆定一)等,对一些重大的新闻理论问题进行了阐述,批判了教条主义和资产阶级新闻观点,主要在以下问题上丰富和发展了中国无产阶级的新闻思想和新闻理论。

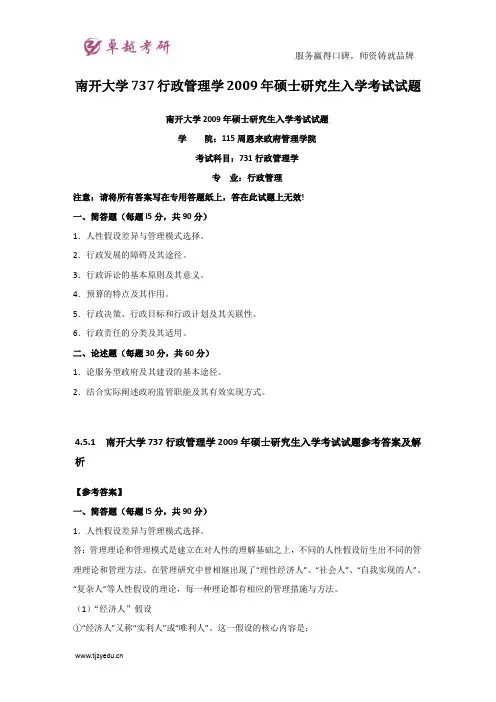

南开大学737行政管理学2009年硕士研究生入学考试试题南开大学2009年硕士研究生入学考试试题学院:115周恩来政府管理学院考试科目:731行政管理学专业:行政管理注意:请将所有答案写在专用答题纸上,答在此试题上无效!一、简答题(每题l5分,共90分)1.人性假设差异与管理模式选择。

2.行政发展的障碍及其途径。

3.行政诉讼的基本原则及其意义。

4.预算的特点及其作用。

5.行政决策、行政目标和行政计划及其关联性。

6.行政责任的分类及其适用。

二、论述题(每题30分,共60分)1.论服务型政府及其建设的基本途径。

2.结合实际阐述政府监管职能及其有效实现方式。

4.5.1 南开大学737行政管理学2009年硕士研究生入学考试试题参考答案及解析【参考答案】一、简答题(每题l5分,共90分)1.人性假设差异与管理模式选择。

答:管理理论和管理模式是建立在对人性的理解基础之上,不同的人性假设衍生出不同的管理理论和管理方法。

在管理研究中曾相继出现了“理性经济人”、“社会人”、“自我实现的人”、“复杂人”等人性假设的理论,每一种理论都有相应的管理措施与方法。

(1)“经济人”假设①“经济人”又称“实利人”或“唯利人”。

这一假设的核心内容是:a.人的本性是不喜欢工作的;只要有可能,人就会逃避工作;b.由于人天性不喜欢工作,对于绝大多数人必须加以强迫、控制、指挥,才能迫使他为组织目标去工作;c.一般人宁愿受人指挥,希望逃避责任,较少野心,对安全的需要高于一切;d.人是非理性的,本质上不能自律,易受他人影响;e.一般人都是为了满足自己的生理需要和安全需要参加工作的,只有金钱和其他的物质利益才能激励他们努力去工作;②“经济人”假设下的管理模式以“经济人”假设为指导思想,必然导致严密控制和监督式的管理方式,采取所谓的“任务管理”的措施,其主要特点如下:a.管理工作的特点在于提高劳动生产率、完成生产任务,而不是考虑人的感情。

管理就是为完成任务而进行计划、组织、指导和监督;b.管理是少数人的事,与一般员工无关。

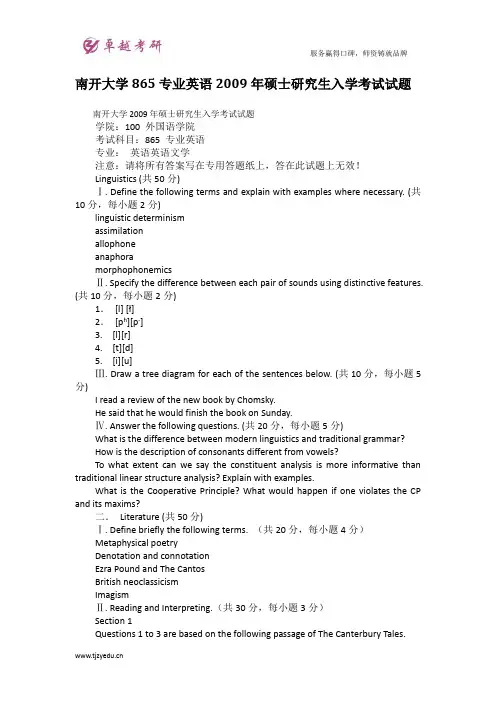

南开大学865专业英语2009年硕士研究生入学考试试题南开大学2009年硕士研究生入学考试试题学院:100 外国语学院考试科目:865 专业英语专业:英语英语文学注意:请将所有答案写在专用答题纸上,答在此试题上无效!Linguistics (共50分)Ⅰ. Define the following terms and explain with examples where necessary. (共10分,每小题2分)linguistic determinismassimilationallophoneanaphoramorphophonemicsⅡ. Specify the difference between each pair of sounds using distinctive features. (共10分,每小题2分)1.[l] [ł]2.[p h][p-]3. [l][r]4. [t][d]5. [i][u]Ⅲ. Draw a tree diagram for each of the sentences below. (共10分,每小题5分)I read a review of the new book by Chomsky.He said that he would finish the book on Sunday.Ⅳ. Answer the following questions. (共20分,每小题5分)What is the difference between modern linguistics and traditional grammar?How is the description of consonants different from vowels?To what extent can we say the constituent analysis is more informative than traditional linear structure analysis? Explain with examples.What is the Cooperative Principle? What would happen if one violates the CP and its maxims?二.Literature (共50分)Ⅰ. Define briefly the following terms. (共20分,每小题4分)Metaphysical poetryDenotation and connotationEzra Pound and The CantosBritish neoclassicismImagismⅡ. Reading and Interpreting.(共30分,每小题3分)Section 1Questions 1 to 3 are based on the following passage of The Canterbury Tales.From The Canterbury TalesSpeaking of his equipment, he (the knight) possessedFine horses, but he was not gaily dressed.He wore a fustian tunic stained and darkWith smudges where his armour had left markWhat does the fact that the knight owns fine horses indicate?What does the clothes he wears indicate?What does Geoffrey Chaucer want to show through these details?Section 2Question 4 is based on the following passage of The Canterbury Tales.From The Canterbury TalesNo morsel from her lips did she (the nun) let fall,Nor dipped her fingers in the sauce too deep…And she would wipe her upper lip so cleanThat not a trace of grease was to be seenUpon the cup when she had drunk.What does the narrator think of the nun? Why do you think so?Section 3Questions 5 to 10 are based on the following passage.The stars awaken a certain reverence, because though always present, they are inaccessible; but all natural objects make a kindred impression when the mind is open to their influence. Nature never wears a mean appearance. Neither does the wisest man extort her secret nor lose his curiosity by finding out all her perfection. Nature never became a toy to a wise spirit. The flowers, the animals, the mountains, reflected the wisdom of his best hour, as much as they had delighted the simplicity of his childhood.When we speak of nature in this manner, we have a distinct but most poetical sense in the mind. We mean the integrity of impression made by manifold natural objects. It is this which distinguishes the stick of timber of the wood-cutter from the tree of the poet. The charming landscape which I saw this morning is indubitably made up of some twenty or thirty farms. Miller owns this field, Locke that, and Manning the woodland beyond. But none of them owns the landscape. There is a property in the horizon which no man ha but he whose eye can integrate all the parts, that is, the poet. This is the best part of these men’s farms, yet to this their warranty-deeds give no title.…Yet it is certain that the power to produce this delight, does not reside in nature, but in man, or in a harmony of both. It is necessary to use these pleasures with great temperance. For, nature is not always tricked in holiday attire, but the same scene which yesterday breathed perfume and glittered as for the frolic of the nymphs is overspread with melancholy today. Nature always wears the colors of the spirit. To a man laboring under calamity, the heat of his own fire has sadness in it. Then there is a kind of contempt of the landscape felt by him who has just lost by death a dear friend. The sky is less grand as it shuts down over less worth in the population.According to paragraph 1, why does the author believe the star awaken areverence in people?What does the sentence “Nature never became a toy to the wise spirit” mean?What does the author simple when he talks about the difference between farms and landscapes?What do you think is the difference between the meaning the author or a poet finds in nature and the meaning a woodcutter, a botanist, a geographer or an engineer finds in nature?Where does the author believe the power to produce a delight in nature comes from, according paragraph 3?What does the phrase “the color of the spirit” (line 5 in paragraph 3) mean?三.Translation (共50分)Ⅰ. 英译汉:Translate the following passage into Chinese. (共15分)After years of proclaiming that is understood international politics better than its predecessors, the Bush administration is now trying to undo the damage its first seven years have wrought—trying, in effect, to take U.S. foreign policy back to where is was before President Bush was sworn in. But the world is a very different place today, and much less advantageous to the United States. Square one, administration official are finding, is no longer really square one.In 2001, the administration declared a revolution in the practice and substance of U.S. foreign policy. It ridiculed liberal internationalist ideals of multilateral cooperat ion. It opposed using U.S. military power dressed up as “nation—building.” It wrote off global warming as Al Gore’s obsession, and it said it wouldn’t get bogged down, as its predecessors had, in Israeli Palestinian peacemaking.Ⅱ. 汉译英:Translate the following passage into English.(共15分) 东方文明的最大特色是知足。

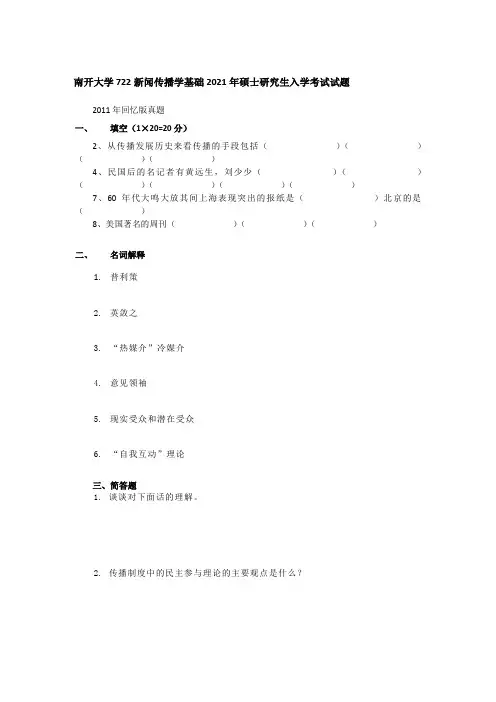

南开大学722新闻传播学基础2021年硕士研究生入学考试试题2011年回忆版真题一、填空(1×20=20分)2、从传播发展历史来看传播的手段包括()()()()4、民国后的名记者有黄远生,刘少少()()()()()()7、60年代大鸣大放其间上海表现突出的报纸是()北京的是()8、美国著名的周刊()()()二、名词解释1.普利策2.英敛之3.“热媒介”冷媒介4.意见领袖5.现实受众和潜在受众6.“自我互动”理论三、简答题1.谈谈对下面话的理解。

2.传播制度中的民主参与理论的主要观点是什么?3.作为《循环日报》的创办人,王韬在一系文章中论述了哪些问题?4.简述杰斐逊的新闻自由观。

5.在《民呼日报》被查封后,……“民吁”二字的含义是什么?四、论述题结合现实论述新闻媒介的正效应和负效应。

五综合题论述新闻媒介的正负效应2一段关于“失控姐”的材料,求论述。

4.3.1 2011年真题答案一、填空题1.广泛性、混杂性、隐蔽性。

2.口语传播时代、文字传播时代、印刷传播时代、电子传播时代取代叠加3.宫门抄、上谕、章奏4.略5.《饿乡纪程》和《赤都心史》6.埃德加·斯诺西行漫记7.《人民日报》《文汇报》(不确定请查书)8.时代、新闻周刊、美国新闻与世界报道9.伏尔泰、孟德斯鸠、卢梭、狄德罗二、名词解释1.普利策:匈牙利裔美国人,美国报刊的编辑、出版者。

美国大众报刊的标志性人物,普利策奖和哥伦比亚大学新闻学院的创办人。

创办了《纽约世界报》等,其报纸上动用漫画黄孩子,成为黄色新闻的起源。

2.英敛之:1898年前后受康有为、梁启超变法思想影响,开始评论国事,曾在澳门《知新报》上发表同情戊戌维新变法的文章。

1902年在天津创办《大公报》,兼任总理和编撰工作。

3.“热媒介”冷媒介:热媒介(Hot media)是相对于“冷媒介”而言的。

这两个词是麦克卢汉就媒介分类提出的两个著名概念。

热媒介是指传递的信息比较清晰明确,接受者不需要动员更多的感官和联想活动就能够理解,它本身是“热”的,人们在进行信息处理之际不必进行“热身运动”。

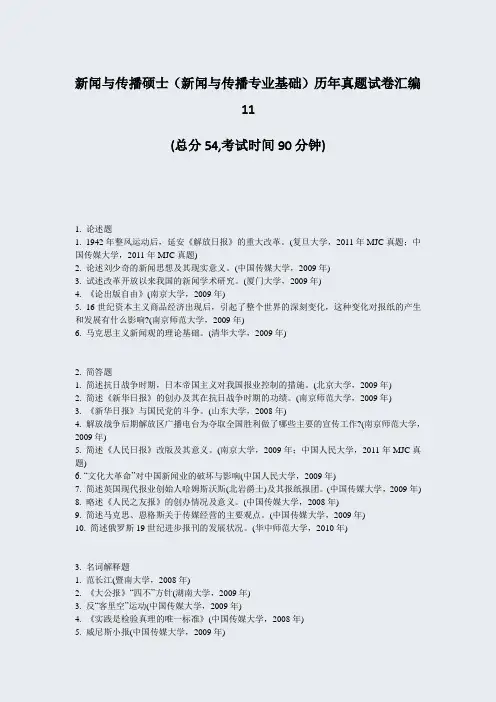

新闻与传播硕士(新闻与传播专业基础)历年真题试卷汇编11(总分54,考试时间90分钟)1. 论述题1. 1942年整风运动后,延安《解放日报》的重大改革。

(复旦大学,2011年MJC真题;中国传媒大学,2011年MJC真题)2. 论述刘少奇的新闻思想及其现实意义。

(中国传媒大学,2009年)3. 试述改革开放以来我国的新闻学术研究。

(厦门大学,2009年)4. 《论出版自由》(南京大学,2009年)5. 16世纪资本主义商品经济出现后,引起了整个世界的深刻变化,这种变化对报纸的产生和发展有什么影响?(南京师范大学,2009年)6. 马克思主义新闻观的理论基础。

(清华大学,2009年)2. 简答题1. 简述抗日战争时期,日本帝国主义对我国报业控制的措施。

(北京大学,2009年)2. 简述《新华日报》的创办及其在抗日战争时期的功绩。

(南京师范大学,2009年)3. 《新华日报》与国民党的斗争。

(山东大学,2008年)4. 解放战争后期解放区广播电台为夺取全国胜利做了哪些主要的宣传工作?(南京师范大学,2009年)5. 简述《人民日报》改版及其意义。

(南京大学,2009年;中国人民大学,2011年MJC真题)6. “文化大革命”对中国新闻业的破坏与影响(中国人民大学,2009年)7. 简述英国现代报业创始人哈姆斯沃斯(北岩爵士)及其报纸报团。

(中国传媒大学,2009年)8. 略述《人民之友报》的创办情况及意义。

(中国传媒大学,2008年)9. 简述马克思、恩格斯关于传媒经营的主要观点。

(中国传媒大学,2009年)10. 简述俄罗斯19世纪进步报刊的发展状况。

(华中师范大学,2010年)3. 名词解释题1. 范长江(暨南大学,2008年)2. 《大公报》“四不”方针(湖南大学,2009年)3. 反“客里空”运动(中国传媒大学,2009年)4. 《实践是检验真理的唯一标准》(中国传媒大学,2008年)5. 威尼斯小报(中国传媒大学,2009年)6. “星法庭”(中国传媒大学,2008年)7. 约翰.威克斯(中国传媒大学,2009年)8. 《费加罗报》(华中师范大学,2010年)9. 沃尔夫通讯社(华中师范大学,2010年)10. 《火星报》(北京大学,2009年)11. 时代华纳(中国人民大学,2009年)。

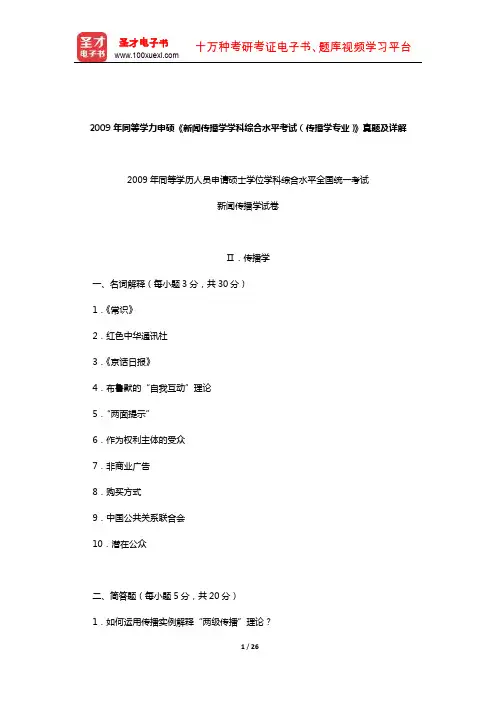

2009年同等学力申硕《新闻传播学学科综合水平考试(传播学专业)》真题及详解2009年同等学历人员申请硕士学位学科综合水平全国统一考试新闻传播学试卷Ⅱ.传播学一、名词解释(每小题3分,共30分)1.《常识》2.红色中华通讯社3.《京话日报》4.布鲁默的“自我互动”理论5.“两面提示”6.作为权利主体的受众7.非商业广告8.购买方式9.中国公共关系联合会10.潜在公众二、简答题(每小题5分,共20分)1.如何运用传播实例解释“两级传播”理论?2.如何正确认识“把关人”的理论与实质?3.简述社区关系的一般做法。

4.简述公共关系传播有哪些目的?三、分析论述题(每小题10分,共20分)1.试述1949年以来香港报业的发展过程及其阶段性特征。

2.论述马克思恩格斯的精神交往理论。

四、实务操作题(30分)请根据下面提供的案例资料回答如下问题:1.什么是广告战略?(4分)案例中所说的王老吉的蓝海战略的实质是什么?(6分)2.请结合案例说明广告定位与广告战略的关系。

(6分)3.请结合红罐王老吉的做法,说明广告定位的方法有哪几种?(6分)请用你自己的理解,阐述“怕上火,喝王老吉”这一新的广告定位与原来相比有哪些优势?(8分)案例资料:2008年5月18日晚,在CCTV举办的“爱的奉献——2008抗震救灾募捐晚会”上,中国饮料业品牌红罐王老吉以一亿元人民币的国内单笔最高捐款,给国人留下了深刻的印象。

然而王老吉这个品牌并非靠一捐成名,而是长期有效的广告营销活动所造就的。

我们来看看王老吉的营销历史与现在的对比:凉茶是广东、广西地区的一种由中草药熬制,具有清热祛湿等功效的“药茶”。

在众多老号凉茶中,又以王老吉最为著名。

王老吉凉茶发明于清道光年间,至今已有175年,被公认为凉茶始祖,有“药茶王”之称。

到了近代,王老吉凉茶更随着华人的足迹遍及世界各地。

上世纪50年代初,王老吉药号分成两支:一支归入国有企业,发展为今天的王老吉药业股份有限公司(原羊城药业),包装为绿色利乐砖;另一支由王氏家族的后人带到香港,提供给加多宝公司生产配方,发展为前文所说的红罐王老吉。

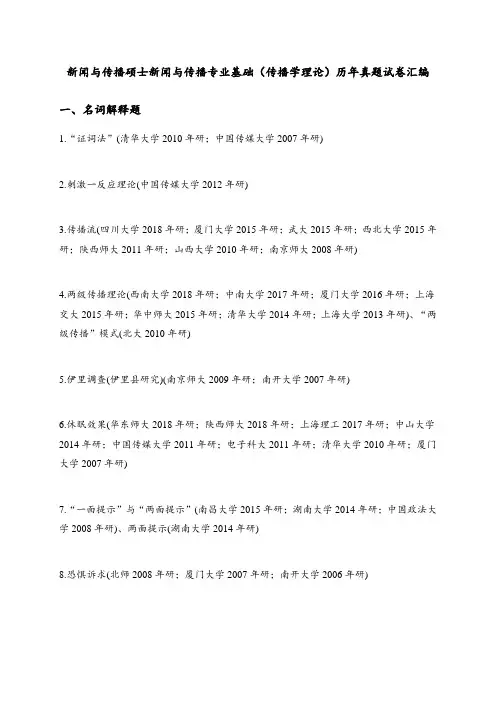

新闻与传播硕士新闻与传播专业基础(传播学理论)历年真题试卷汇编一、名词解释题1.“证词法”(清华大学2010年研;中国传媒大学2007年研)2.刺激一反应理论(中国传媒大学2012年研)3.传播流(四川大学2018年研;厦门大学2015年研;武大2015年研;西北大学2015年研;陕西师大2011年研;山西大学2010年研;南京师大2008年研)4.两级传播理论(西南大学2018年研;中南大学2017年研;厦门大学2016年研;上海交大2015年研;华中师大2015年研;清华大学2014年研;上海大学2013年研)、“两级传播”模式(北大2010年研)5.伊里调查(伊里县研究)(南京师大2009年研;南开大学2007年研)6.休眠效果(华东师大2018年研;陕西师大2018年研;上海理工2017年研;中山大学2014年研;中国传媒大学2011年研;电子科大2011年研;清华大学2010年研;厦门大学2007年研)7.“一面提示”与“两面提示”(南昌大学2015年研;湖南大学2014年研;中国政法大学2008年研)、两面提示(湖南大学2014年研)8.恐惧诉求(北师2008年研;厦门大学2007年研;南开大学2006年研)9.议程设置理论(复旦大学2018年研;厦门大学2016年研;南京大学2016年研;中央民大2015年研;人大2012年研;四川大学2009年研;华南理工2009年研)、议程设置(北师2018年研;四川大学2018年研)10.涵化理论(四川大学2018年研;西安交大2015年研;中国传媒大学2014年研;上海大学2013年研)、培养理论(中国传媒大学2015年研;复旦大学2014年研)11.“知沟”理论(广西大学2018年研;华南理工2016年研;中国传媒大学2016年研;华科2016年研;浙大2015年研;人大2013年研;暨南大学2013年研;复旦大学2011年研;电子科大2011年研;四川大学2009年研)、知识沟理论(上海理工2017年研)12.数字鸿沟(南京大学2018年研;浙大2016年研;兰州大学2016年研;清华大学2015年研;中国传媒大学2014年研;中山大学2013年研)13.跨文化传播(上海大学2013年研;人大2006年研)14.麦克布莱德报告(北邮2008年研;南开大学2007年研)15.信息主权(湖南大学2017年研;厦门大学2016年研;吉林大学2012年研;重庆大学2012年研;武大2010年研;中国政法大学2008年研;武汉理工2007年研)二、简答题16.请谈一下你对“受众即市场”说法的认识。

新闻与传播硕士新闻与传播专业基础(传播学理论)历年真题试卷汇编4(题后含答案及解析)题型有:1. 名词解释题 2. 简答题 3. 论述题1.“证词法”(清华大学2010年研;中国传媒大学2007年研)正确答案:“证词法”是一种宣传策略,是为人熟知的七种宣传技巧之一。

“证词法”是指通过让某些令人尊敬或使人讨厌的人评论某种观念、规划、产品或人,影响公众的态度。

证词法在广告和政治宣传中是一种很常用的技巧。

它所展现给受众的其实并不主要是被宣传的事物本身,更多的是让受众看到他们所崇拜的人或事。

涉及知识点:传播学理论2.刺激一反应理论(中国传媒大学2012年研)正确答案:刺激一反应理论是大众传播效果研究的早期理论之一,该理论认为大众媒介发出的信息能轻而易举让观众接受,这种理论被形象地称为“子弹理论”或“皮下注射理论”。

“刺激一反应”机制和媒介效果强大的信念是该理论形成的基础。

早期的传播学者认为,受众在“刺激一反应理论”机制作用下任凭传播内容摆布,只要把价值、思想与信息直接“注射”到每个被动的、原子式的受众个体身上,便可产生一种直接的、不经任何中介环节的媒介效果,因此,媒介效果的实现完全取决于媒介所传播的内容。

大众媒介有着不可抗拒的巨大力量,受众对大众媒介的信息产生大致相同的反应。

涉及知识点:传播学理论3.传播流(四川大学2018年研;厦门大学2015年研;武大2015年研;西北大学2015年研;陕西师大2011年研;山西大学2010年研;南京师大2008年研)正确答案:传播流(communication flow)是指由大众传媒发出的信息,经过各种中间环节,“流”向传播对象的社会过程。

构成这项研究的代表性成果有拉扎斯菲尔德等人的《人民的选择》、卡兹等人的《个人影响》、罗杰斯的《创新与普及》,以及克拉帕的《大众传播效果》。

“传播流”可以区分为“信息流”和“影响流”,前者可以是一级的,即媒介信息可以直接抵达一般受众;后者是多级的,即媒介的影响需要经过各种意见领袖的中介才能对一般受众发生作用。

09新闻学考研试题及分数线【真题】2010年电影学基础(09年分数线:330分)一、填空(每题2分,共20分)1十七年电影是指____年之间的电影2维尔托夫提出的电影理论是________3爱恩汉姆的《电影作为艺术》用了_____法研究电影4《出租车司机》的导演是_____,他的《无间行者》来源于香港的《____》5《卡里加利博士的小屋》导演是________ 6青年导演宁浩的《____》是首个票房过亿的青年导演7钟惦棐发表的一篇文章《_____》,因而被打成右派8《革命家庭》《烈火中永生》的导演是____,片中女主角____曾获得莫斯科电影节奖二、名词解释:(每题10分,共40分)1乔治。

萨杜尔2物质现实复原理论3《教父》4样板戏电影三、简答:(每题15分,共30分)1近年来好莱坞采用了诸多中国元素,请分析其运用和策略2谈谈当代青年导演的创作和成就四、论述:(60分)01史论:中国本土戏剧尤其是京剧对电影影响很大,试结合某一时期具体影片为例,结合申述中国电影民族化问题02创作:在创作中,导演和摄影师运用了什么造型手法构建视觉语言03表演:谈谈表演中的即兴创作04制片:本年度电影产业化进程中的3件热点大事【真题】2010年广播电视艺术基础(09年分数线320)一、简答题(每题6分,共60分)1、益智类节目2、情感类节目3、红色经典剧4、人类学纪录片5、正大综艺6、少儿频道7、中国电视早期的直播阶段8、审美经验9、电视艺术的仪式性10、直接电视二、论述题(每题20分,共60分)1、广州电视台继上**广集团后,在全国第二个实施“制播分离”。

将把旗下的九个电视频道的节目制作都分包给电视台内外的电视节目制作机构。

试析“制播分离”将给电视节目的创作带来哪些影响?2、结合所学知识,分析电视艺术的策划和创作者应该是以“雅俗共赏”还是“雅俗分赏”作为节目创作的首要出发点?并说明理由。

3、美国学者波兹曼写过一本书《娱乐至死》,描写了很多电视娱乐带来的负面影响。

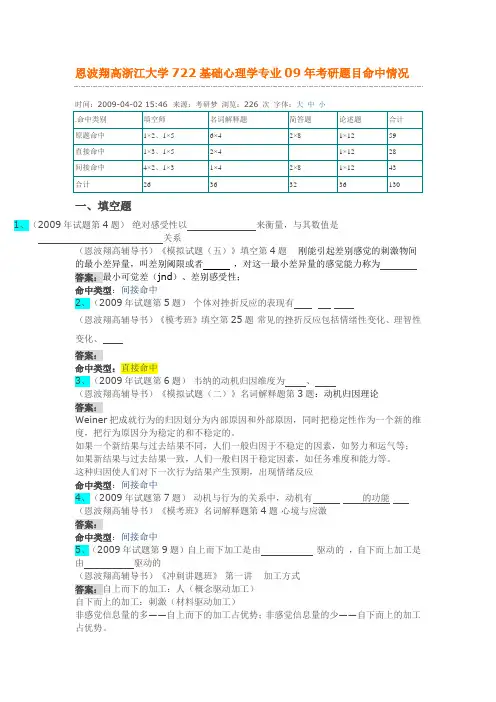

恩波翔高浙江大学722基础心理学专业09年考研题目命中情况时间:2009-04-02 15:46 来源:考研梦浏览:226 次字体:大中小.命中类别填空师名词解释题简答题论述题合计原题命中1×2、1×5 6×4 2×8 1×12 59直接命中1×3、1×5 2×4 1×12 28间接命中4×2、1×3 1×4 2×8 1×12 43合计26 36 32 36 130一、填空题1、(2009年试题第4题)绝对感受性以来衡量,与其数值是关系(恩波翔高辅导书)《模拟试题(五)》填空第4题刚能引起差别感觉的刺激物间的最小差异量,叫差别阈限或者,对这一最小差异量的感觉能力称为答案:最小可觉差(jnd)、差别感受性;命中类型:间接命中2、(2009年试题第5题)个体对挫折反应的表现有(恩波翔高辅导书)《模考班》填空第25题常见的挫折反应包括情绪性变化、理智性变化、答案:命中类型:直接命中3、(2009年试题第6题)韦纳的动机归因维度为、(恩波翔高辅导书)《模拟试题(二)》名词解释题第3题:动机归因理论答案:Weiner把成就行为的归因划分为内部原因和外部原因,同时把稳定性作为一个新的维度,把行为原因分为稳定的和不稳定的。

如果一个新结果与过去结果不同,人们一般归因于不稳定的因素,如努力和运气等;如果新结果与过去结果一致,人们一般归因于稳定因素,如任务难度和能力等。

这种归因使人们对下一次行为结果产生预期,出现情绪反应命中类型:间接命中4、(2009年试题第7题)动机与行为的关系中,动机有的功能(恩波翔高辅导书)《模考班》名词解释题第4题心境与应激答案:命中类型:间接命中5、(2009年试题第9题)自上而下加工是由驱动的,自下而上加工是由驱动的(恩波翔高辅导书)《冲刺讲题班》第一讲加工方式答案:自上而下的加工:人(概念驱动加工)自下而上的加工:刺激(材料驱动加工)非感觉信息量的多——自上而下的加工占优势;非感觉信息量的少——自下而上的加工占优势。

安徽大学2009年硕士研究生入学考试试题(新闻传播学院)2009新闻传播真题新闻实务一、名词解释新闻敏感:消息结构:新闻特写:“晒衣绳”式导语:二、简答题1 谈谈你对新闻语言的认识2 新华社提醒记者要注意“蹲点”,在讯息发达讲求时效的今天,蹲点还有没有必要?三、实务题1、2008年8月18日,在奥运会田径赛场上,我国运动员刘翔因伤退赛,作为记者前去采访,请据此写采访提纲。

1. 明确采访目的和主题2 掌握关于新闻人物等的背景材料3 准备采访问题4 与采访人员约定地点时间5 采访配备6 整理,写新闻稿采访刘翔的提纲1 采访目的弄清刘翔因伤退赛的来龙去脉,尤其需要当事人的亲口回答2采访对象:刘翔3 采访步骤:首先要对刘翔的背景与经历有一个细致的了解联系采访对象刘翔(尤其是要取得国家田径局领导的支持)配备采访器材----录音笔,采访本和笔4 采访问题A 刘翔受的伤究竟是什么伤(包括症状与今后对刘翔运动生涯的影响)B 因伤退赛,是突发事件还是事前早有安排C 如果一直有伤,为什么此前没有对外公布D如果是事前早有安排,那么刘翔本人的意思还是其他方面的意愿F刘翔今后有什么打算,国家田径总局会有哪些具体部署2、分析下面的消息,指出存在的问题。

张艺谋婉拒伦敦奥运会开模式邀请本报讯日前,张艺谋在《杨澜访谈录》节目录制期间透露,他已接到伦敦奥组委发出的邀请,希望能够担任2012年伦敦奥运会开幕式的导演,但他婉言谢绝了这一邀请。

在当天的采访中,张艺谋对北京奥运会的开幕式做了一些评述,并称北京奥运会的开幕式十年内无法被复制。

伦敦八分钟用极具代表的双层巴士做载体,充分表达出了伦敦的文化,张艺谋认为这是一个很巧妙的构思,“他没有依赖我们主办国给他提供的任何舞台,我认为非常好”。

在访谈中,张艺谋首次透露了一个“细节”,那就是闭幕式结束后,伦敦奥组委的一名官员向张艺谋发出了“担任伦敦奥运会开幕式导演”的邀请,张艺谋用“太累了”婉言回绝。

2009年北京大学新闻传播学考研真题及答案传播学理论与方法试题:一、名词解释(6*5)1.沉默的螺旋归类:效果研究,出处:《传播学教程》,估计出题人:李琨老师。

01年考过,今年第二次考,08年复试也考过一次,证明出题会出现反复,对于重要理论会反复考察。

对于这种东西,如是名词解释,把握提出者、主要观点、背后传播观、优缺点、理论发展就可以了,如是简答,再加上与其他理论简单比较,网络传播条件下的适用性即可。

2.社会化媒体归类:网络传播,出处:百度百科,估计出题人:杨伯溆老师。

一道关于新媒体的题,出此题基于校内和开心的火爆、奥巴马对社会化媒体的成功使用。

答这类题,无非是概念、特点、出现背景、实例(校内)、应用(奥巴马)、社会影响等等,简单说说就行。

3.框架理论归类:控制研究,出处:《大众传播理论:范式与流派》,《传播学考研精编》,估计出题人:吴靖老师。

我答的是新闻工作者的从事传播活动是在某种框架下进行的,框架含有意识形态因素。

这道题也可以答戈夫曼的框架理论,我不知道哪个更好些,但应该都可以。

4.分层抽样归类:研究方法,出处:《社会研究方法教程》,估计出题人:李琨老师。

08年严重忽视方法,我预计09年方法会卷土重来,于是加大了对方法的学习与押题,结果本题成功押中。

在袁方书上,刘徳寰老师的《现代市场研究》中也有。

5.重点访问归类:研究方法,出处:《社会研究方法教程》,估计出题人:李琨老师。

分析同上,06年考过深度访谈,所以我将重点放在重点访问上,结果成功押中。

二、简答题1.试从主动的受众到被动的受众的转变谈谈传播学的发展。

归类:受众研究,出处:《传播学教程》及其他,需综合考虑,估计出题人:李琨/吴靖老师。

此题比较容易,其实就是传播学发展不同阶段对受众的态度,可从大众社会理论、子弹论的绝对被动受众到有限效果论的两级传播、意见领袖、社会联系中的非绝对被动的受众,再到适度效果理论的适用与满足的主动受众谈一下,然后再谈一下文化研究学派的受众主动解码理论以及费斯克的意义生产就可以了。

新闻与传播硕士(新闻与传播专业基础)历年真题试卷汇编12(题后含答案及解析)题型有:1. 名词解释题 2. 简答题 3. 论述题1.赫斯特(北京大学,2009年)正确答案:赫斯特,美国报业主。

早年入哈佛大学。

1887年接办其父的《旧金山考察报》。

1895年购进《纽约日报》,后更名为《纽约新闻报》,增加插图、彩色专刊和大字标题,并以耸人听闻的手法,大量刊登犯罪、灾祸、丑闻等报道,因而被称为黄色新闻大王。

1925年建立赫斯特报团。

1927年他在17个城市拥有25家日报,总发行量520万份,17家星期日报,总发行量673.5万份,还有24家杂志。

并拥有国际新闻社、金氏特稿辛迪加、12家广播电台以及2家电影公司。

2.普利策(中国传媒大学,2009年)正确答案:普利策,美国报刊的编辑、出版者。

美国大众报刊的标志性人物,普利策奖和哥伦比亚大学新闻学院的创办人。

一生创办或经营《圣路易快邮报》《世界报》等报刊。

3.19世纪30年代的《纽约太阳报》(清华大学,2009年)正确答案:《纽约太阳报》于1833年9月3日出版,本杰明.戴主编,其口号是“照耀所有人(It Shines for All)”。

初为清晨编辑版,夜间编辑版于1887年开始实行。

《纽约太阳报》是美国第一份按商业原则创办的商业报纸,也是第一份成功的“便士报”。

《纽约太阳报》的零售价是一美分或一便士,故称“便士报”。

由于其发行的成功和开创性作用,与后来的《纽约先驱报》和《纽约论坛报》并称为美国新闻史上的三大便士报。

4.NHK(四川大学,2008年)正确答案:NHK,日本放送协会,又称日本广播协会,是日本的公共媒体机构。

前身为“东京广播电台”(Radio Tokyo),成立于1926年,1931年开始发送短波频率(SW),1935年开始向海外传送广播节目,现在“东京广播电台”则成为非正式称谓。

其业务与服务已涵盖电视和无线电广播,另外为海外的观众和听众同样提供电视、无线电广播以及NHK World Premium等服务,每日有华语(普通话)及其他多国语言的广播节目播出。

新闻与传播硕士(新闻与传播专业基础)历年真题试卷汇编9(题后含答案及解析)题型有:1. 名词解释题 2. 简答题 3. 论述题1.“三贴近”原则(四川大学,2009年)正确答案:“三贴近”就是指贴近实际、贴近生活、贴近群众。

这是十六大以来,以胡锦涛同志为总书记的党中央提出的一项重要要求。

贴近实际、贴近生活、贴近群众,是作为党和人民喉舌的新闻媒体从事新闻报道过程中必须遵循的原则之一,也是新闻报道为人民群众所喜闻乐见,从而达到以正确的舆论引导人,以高尚的精神塑造人,以优秀的作品鼓舞人,并牢固占领舆论阵地的法宝。

从这个意义上讲,我认为“三贴近”不是空洞的政治口号,而是贯彻和落实以马克思主义新闻观为其内核的科学的方法论。

2.新闻自律(北京师范大学,2009年)正确答案:一般来说,对新闻媒介及其从业人员的约束,主要来自两方面:一是新闻法律、规定(也有人称之为他律);二是新闻从业人员在道德上进行自我约束(即自律)。

新闻自律最基本的含义即新闻传播活动主体用一定的准则或者规范约束自我新闻传播活动的行为。

3.法兰克福学派(复旦大学,2009年)正确答案:当代西方的一种社会哲学流派,以批判的社会理论著称。

是以德国法兰克福大学的“社会研究中心”为中心的社会科学学者、哲学家、文化批评家所组成的学术社群。

由法兰克福社会研究所的领导成员在20世纪30-40年代发展起来,其社会政治观点集中反映在M.霍克海默、T.W.阿多诺、H.马尔库塞、J.哈贝马斯等人的著作中。

4.文化工业(南开大学,2008年)正确答案:文化工业是德国法兰克福学派的学者西奥多.阿多诺及马克斯。

霍克海姆等人提出的概念,用以批判资本主义社会下大众文化的商品化及标准化。

这个概念是阿多诺的哲学理论的中心,它首次出现于阿多诺的《启蒙辩证法》(1948年)。

在这部著作中阿多诺称文化工业是从上向下“有意识地结合其消费者”。

这部著作标志着批判理论早期的结束。

5.传播学批判学派(上海大学,2009年)正确答案:传播学批判学派是20世纪60年代以后在西欧一些国家形成的传播学研究学派。

考研专业课复习是考研备考中至关重要的一环,真题是必不可少的备考资料。

中公考研为大家整理了2009年南京师范大学812新闻与传播学史考考研专业课真题及答案,供大家下载使用,并且提供南京师范大学考研专业课辅导,更多真题敬请关注中公考研网!南京师范大学812新闻与传播学史2009年硕士研究生入学考试试题及解析2009年硕士研究招生入学考试初试试题科目代码:808科目名称:新闻与传播学史考生注意:所有答案必须按题号顺序写在答题纸上,否则无效,后果自负。

一、填空题:(每小题1分,共10分)1.1917年,在《新青年》的一篇文章中提出了以白话文代替文言文的主张,此篇文章名()2.申时通讯社于1924年创办于上海,它由两个报社共创,一是《申报》,另一报社是()。

3.史称“文萃三烈士”的是发行《文萃丛刊》的骆何民,吴承德及()。

4.红军创办的第一份铅印对开大报是创刊于1930年的()。

5.1942年3月至4月间,《解放日报》的文艺副刊连续发表了一些带有错误倾向的文章,其中尤为典型的是王实味的杂文()。

6.日本历史上第一个有关新闻的成文法规为1869年初制定的()。

7.1848年,世界上第一份马克思主义日报《新莱茵报》创刊于德国的()。

8.世界上早期创立的通讯社中最著名的四家为哈瓦斯社,路透社和港口新闻社及()。

9.英国现代新闻事业的创始人是有着“舰队街拿破仑”之称的()。

10.人类历史上第一个明确规定出版自由的正式文件上的()。

二、名词解释:(每小题5分,共40分)1.金石碑刻2.“五二O”惨案3.红色中华社4.新闻信5.塞尔新闻法6.中联广播电台7.“三位一体”制8.无锡广电集团三、问答题:(每小题8分,共40分)1.简述《新华日报》的创办及其在抗日战争时期的功绩。

2.简述英国思想家约翰·洛克关于思想言论自由的观点。

3.简述美国联邦通讯委员会(FCC)的主要任务及具体职能。

4.解放战争后期解放区广播电台为夺取全国胜利做了哪些主要的宣传工作?5.简述从第十次全国广播工作会议到第十一次全国广播电视工作会议期间,广播电视“自己走路”的主要表现。

南开大学722新闻传播学基础2009年硕士研究生入学考试试题南开大学2009年硕士研究生入学考试试题考试科目:新闻传播学理论基础专业:新闻学传播学一、填空(1×20=20分)1.人们获取、交流信息的渠道,可以归纳为( )( )( )三个类型。

2.美国报纸新闻的表现形式大体分为四种,即()()()()。

3.中国的报纸教育始于1918年,当时北京大学成立新闻研究会,蔡元培为会长,聘()和()为会长。

4.世界上早期创立的四家著名通讯社是()()()()。

5.符号的基本功能有三个方面,即()()()。

6.1912年5月5日,布尔什维克在()创办了大型的群众政治日报()。

7.大公报在()年6月17日创刊于()。

二、名词解释(4×5=20分)1.“报章文体”2.选择性理论3.《经济学家》4.信息主权5.“掏粪运动”三、简答(10×4=40分)1.简述社会责任论对报刊的基本要求2.举例说明议程设置理论在新闻实践中的应用3.举例说明受众对新闻媒介的影响4.简述普利策的办报实践对现代报业的启示四、论述题(25×2=50分)1.网络暴力形成的原因是什么,结合具体事例进行分析和论证2.近年来,三农问题引起了党和政府有关部门的高度关注,这与新闻媒介所发挥的作用密不可分,试运用相关的新闻传播学知识对这一现象进行分析和论证。

五、综合题(10×2=20分)1.请列举中国新闻史上的十位代表性人物及其著作。

2.请列举外国新闻史上的十位代表性人物及其著作。

4.1.1 2009年真题答案一.填空1.略(书中找)2.略(书中找)3.徐宝璜和邵飘萍4.路透社、美联社、5.圣彼得堡、《真理报》6.1902 天津法租界二.名词解释1.报章文体:是指出现在报刊上,不同于当时流行文坛的桐城派古文的,比较通俗浅白的文体。

王韬发明。

这种文体的特点表现为:半文半白,平易畅达,笔锋常带感情。

有时还加以口语和外来语。

这种文体以梁启超在《时务报》上运用的最有影响,因此又称为“时务文体”,后因他在《新民丛报》上运用的更加娴熟,又称“新民文体”。

2.选择性理论:选择理论由美国传播学者克拉柏提出。

这一理论建立在这样一种假设上,即认为广告受众最重要的心理特点是选择性心理。

所谓选择性心理是指,在接受信息的过程中,人们的通常心理表现是首先接受同自己早先已有的观点或立场相一致的内容,而排斥那些不一致的内容;首先接受对自己和团体有利的信息,回避那些有害的或不利的信息。

克拉柏认为受众接受信息的心理呈现出注意——理解——记忆这样一种线性过程,并在此基础上将受众的选择性心理分为选择性注意、选择性理解和选择性记忆这样三个阶段。

3.《经济学家》:《经济学家》(The Economist,一般译作《经济学人》)于1843年在伦敦建刊,以独立和全球化的视角着称。

说它是杂志,其实它是以报纸的身份注册的。

经济学家每周四晚上在世界六个地方同步印刷,每周六全球同步出版,4-5期/月,同时于当天晚些时候在网上更新最新一期的内容。

经济学家是一本完全国际化期刊,其中80%的发行量来自英国之外。

客观公正是经济学家杂志的的生命所在。

该期刊读者定位为高收入、富有独立见解和批判精神的社会精英,与此相适应,文章始终保持了一种独特的格调:不拘一格、叙述朴实、用词准确和忠于事实。

4.信息主权:信息主权是在国家主权概念上演化而来,是信息时代国家主权的重要组成部分。

它指的是一个国家对本国的信息传播系统进行自主管理的权利。

信息主权包括三个方面的内容:①对本国信息资源进行保护、开发和利用的权利;②不受外部干涉,自主确立本国的信息生产、加工、储存、流通和传播体制的权利;③对本国信息的输出和外国信息的输入进行管理和监控的权利。

5.掏粪运动:19世纪末20世纪初,美国新闻界以杂志为主体掀起了一场揭露丑闻、谴责腐败、呼唤正义与良心的运动,这就是著名的“掏粪运动”。

这一名称源于当时的美国总统罗斯福,他把写揭露新闻的记者比作班扬的小说《天路历程》中的主人公,埋头拿粪耙收集污物,不愿抬头看天主。

在罗斯福看来,这些记者就是令人不屑的掏粪者。

但新闻界却把这一称呼视作光荣的奖赏接受下来。

“掏粪运动”是从《麦克卢尔杂志》1902年底发表的三组重要文章开始的。

文章分别揭露美孚石油和洛克菲勒石油公司的黑幕、圣路易斯等城市弊端、以及劳工联盟腐败的问题。

“掏粪运动”中尽管有些文章带有煽情主义倾向,但它在影响和引导社会正义与良知方面所起的巨大作用向人们展示新闻报道的真正力量,使20世纪的第一个十年成为一个大声疾呼改革的十年,在美国新闻史上写下了光辉的一页。

三、简答题1. 简述“社会责任理论”对报刊的基本要求。

社会责任理论源于美国,是20世纪40年代时由“新闻自由委员会”提出的,《自由与负责的报刊》是其标志性著作。

这一理论的提出是对自由主义理论的一种修正,其目的有二:一是防止资本主义传媒垄断所带来的社会矛盾的日益激化;二是防止媒体内容的进一步低俗化,以保证社会道德和精英文化不致没落。

这一理论认为,大众传播必须对社会和公众承担一定的责任和义务,不能一味追求自身利益而置正义和品味于不顾。

现代社会责任理论的要点包括:(1)大众传播是具有很强公共性与公益性的社会活动,所以对社会和公众负一定的责任是大众传媒机构的义务;(2)媒介应当在其传播活动中坚持和贯彻真实、准确、客观以及服务于公众等专业标准;(3)媒介须遵守现行政治和法律制度,对有关社会犯罪与宗教或种族歧视的话题不得有煽动性的内容;(4)要求媒介提供高质量的信息,是受众不可剥夺的权利。

2. 举例说明议程设置理论在新闻实践中的应用。

议程设置是大众传播的重要社会功能和效果之一。

20世纪70年代,美国传播学者麦库姆斯和肖通过实证研究发现,在公众对社会公共事务中重要问题的认识和判断与传播媒介的报道活动之间,存在着一种高度对应的关系,即传播媒介作为“大事”加以报道的问题,同样也作为大事反映在公众的意识中;传播媒介给予的强调越多,公众对该问题的重视程度越高.根据这种高度对应的相关关系,麦库姆斯和肖认为大众传播具有一种形成社会“议事日程”的功能,传播媒介以赋予各种议题不同程度“显著性”的方式,影响着公众瞩目的焦点和对社会环境的认知。

后来也有一些研究对报纸,广播电视媒介等不同媒介的议程设置功能的特点进行了探讨。

议程设置功能,传媒的新闻报道和信息传达活动以赋予各种议题不同程度的显著性的方式,影响着人们的对周围世界的大事及重要性的判断。

然后再举例说明一下即可。

3. 举例说明受众对新闻媒介的影响。

【参考】1)使用与满足理论认为受众具有主动性,能够能动选择自己所需要的信息,因此新闻媒介努力去发掘受众所需要的信息,如娱乐热点等来满足受众的娱乐等各种需求。

如各种花边娱乐等2)新闻媒介受到受众的监督,受众有权监督和质疑新闻媒介。

……说的时候加上例子即可。

4. 简述普利策的办报实践对现代报业的启示?【参考】先回答一下普利策的办报经验:1)把握时代特征,顺应时代潮流办报。

2)要有创新意识,在报业的新闻理念和经营理念上都要创新。

3)在激烈竞争中,多做报业市场调研分析,时刻把握受众的期待。

4)充分发挥报纸的社会影响力,积极实现报纸的舆论监督作用。

然后在回答启示:如 1)善于利用报纸策划有影响力的深度报道 2)时刻保持创新意识……四论述题:1.网络暴力形成的原因是什么,请结合具体实例进行分析和论证。

1)网络暴力的定义:指辱骂、谩骂、诽谤、恶意暴露个人隐私等人身攻击,超越了正常理性的网络言论,不仅由此完成了虚拟空间中对当事人的道德审判,甚至延伸到现实生活中对当事人的惩罚。

网络暴力是社会暴力在网络上的延伸。

网络暴力的实质是一种集合行为。

2)网络暴力的表现形式:①网民对未经证实或已经证实的网络事件在网上发表具有攻击性、煽动性和侮辱性的言论;②在网上公开当事人的个人隐私,侵犯当事人隐私权,对当事人及其亲友的正常生活进行行动和言论的侵扰,致使其人身权利受损。

即由诽谤——侵犯隐私权——在现实中侵扰当事人及亲友的正常生活。

3)网络暴力出现的原因:①网络平台的匿名性、虚拟性以及对互联网管理不够。

现实世界的法律、道德规范在虚拟空间中很难发挥作用,而适应网络空间的新规则尚未有效建立。

②网络传播主体处于非理性状态,易受意见领袖的影响,产生从众心理和群体极化。

这种特殊的状态既带有人际传播中分散、随意的特点,又带有群体传播中乌合之众的性特点。

法国社会心理学家勒庞在《乌合之众》当中分析了个体如何在一个非理性、易激动、少判断、好左右的群体里走向极端的心理机制。

③网络的娱乐功能。

少数网民将言论赋予强烈的道德判断,把原本平常的事件贴上道德败坏的标签加以肆意攻击和讨伐,网民们在彼此的言说中树立了一个个道德的假想敌,群起而攻之,形成网络语言暴力。

网民们在对不道德行为犀利抨击的同时获心的快感。

具体事例略,可结合郭美美事件等。

2.【参考】 1)新闻媒体的功能,如环境监测、社会协调等 2)新闻媒体与政府的关系 3)受众的使用与满足 4)媒体利益五综合题答案略,自己从书中找出能记得住的几个人及其代表作即可。